说到移频,你是不是满心疑惑?时常听见验配师们提及它,感觉高深莫测。然而,实际使用起来究竟是怎样的?又究竟能发挥什么作用呢?本期小耳朵日记本就带大家深入探究一番,好好聊一聊热门技术“移频”。

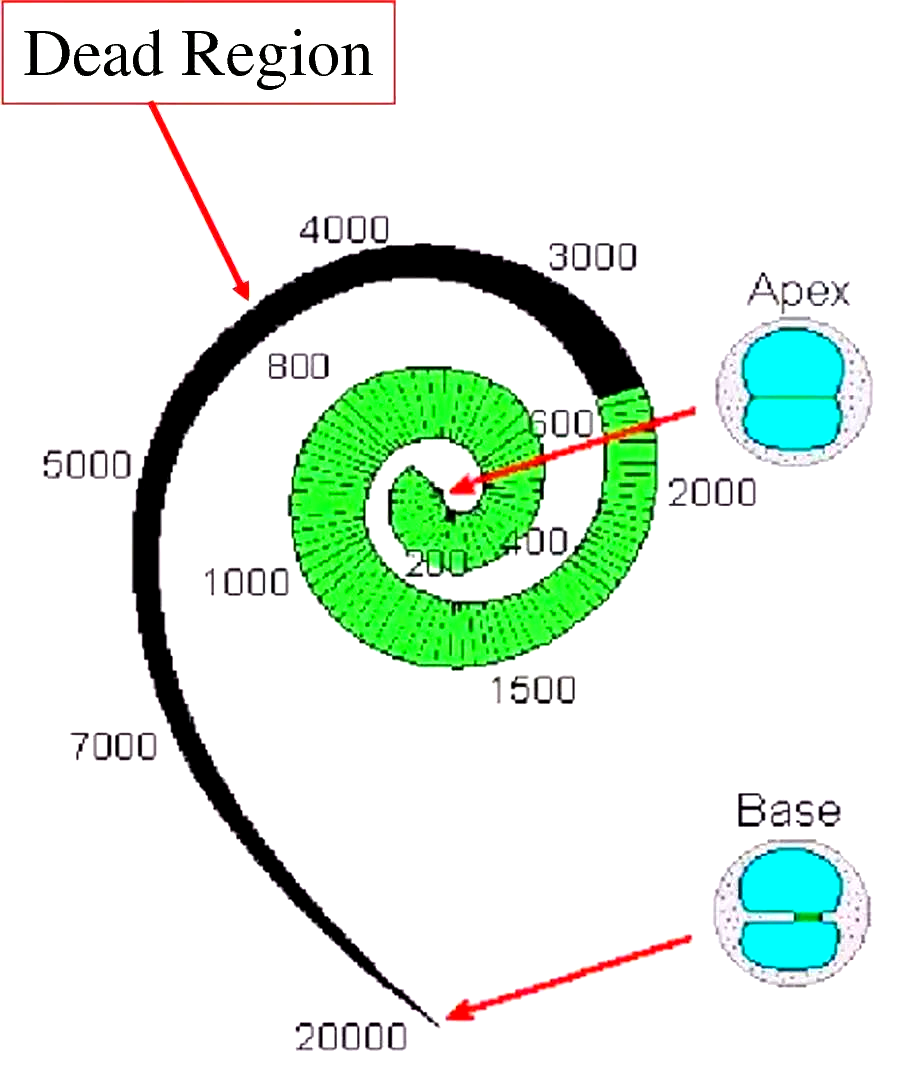

什么是耳蜗死区

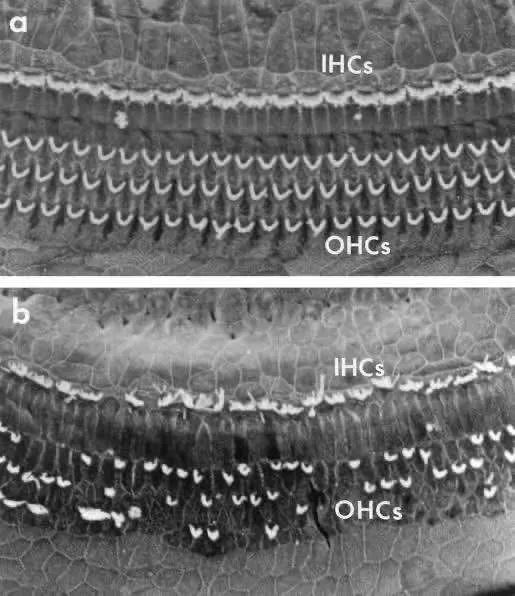

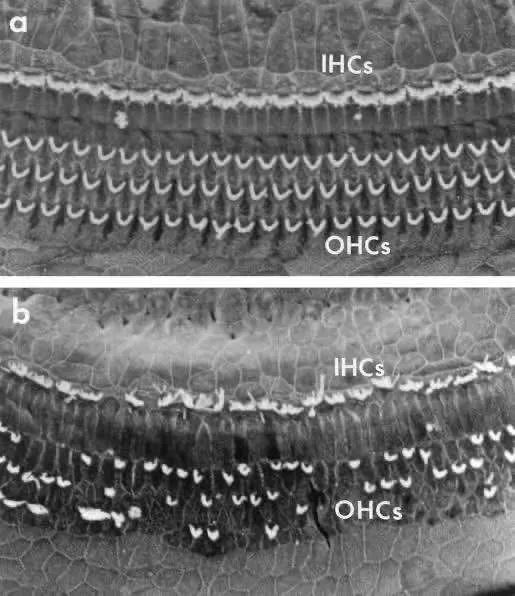

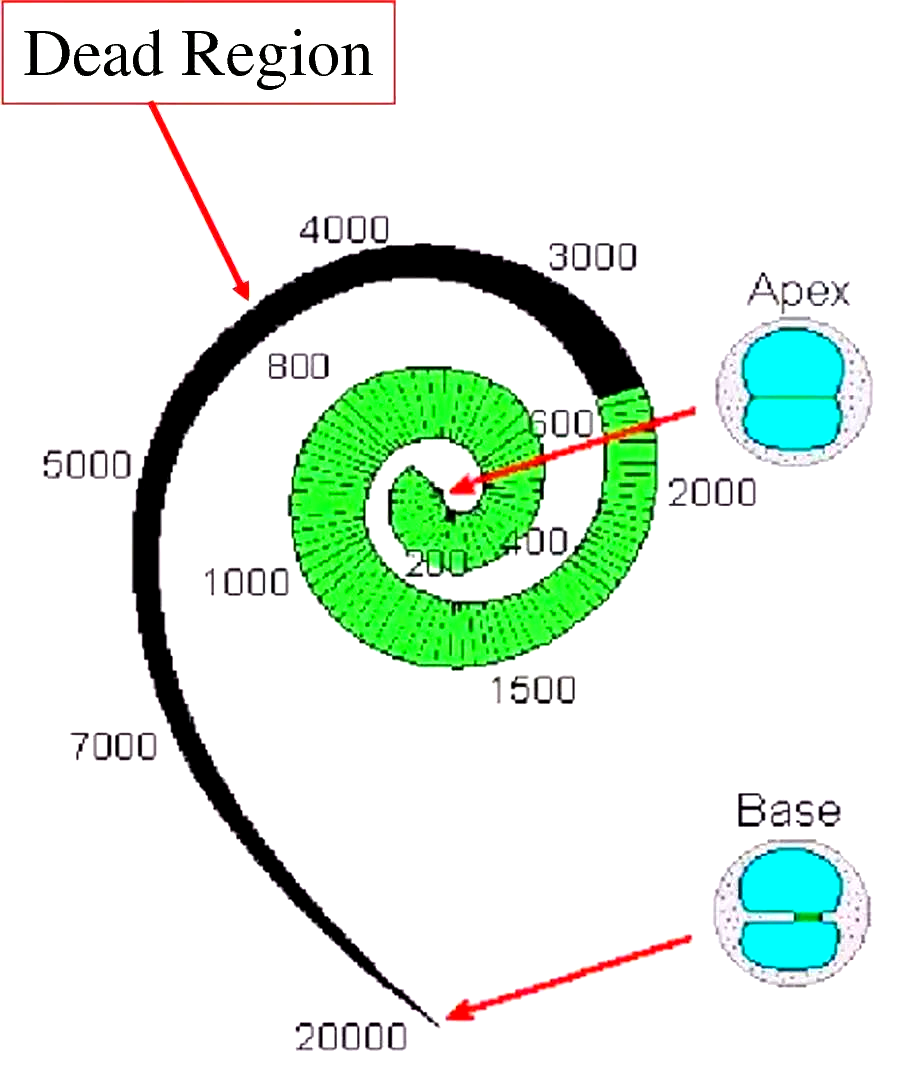

耳蜗死区指的是耳蜗里内毛细胞和/或听觉神经无法正常发挥功能的区域。有研究显示,在有感音神经性听损且存在耳蜗死区的人群中,耳蜗死区的出现和听力损失程度、病程存在关联。听力损失越严重,听力受损的时间越久,出现耳蜗死区的可能性就越大,而且高频耳蜗死区的数量多于低频耳蜗死区。

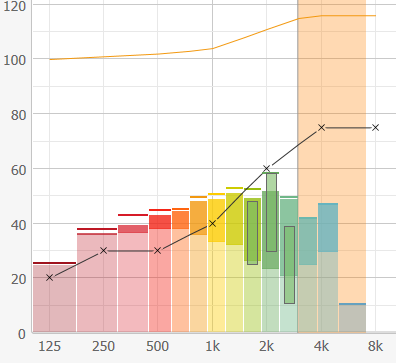

为什么解释移频技术要先从耳蜗死区说起呢?这是因为倘若在耳蜗死区进行声音放大,不但不能提高听损患者对语音感知的清晰度,反而会加大邻近区域存活内毛细胞的工作负荷,降低言语识别率。当纯音听阈超过70dB时,耳蜗死区的发生概率会上升。

当高频听觉毛细胞逐渐减少,开始出现耳蜗死区时,经助听器放大的高频声音,由于没有对应的听觉毛细胞进行生物电编码,使得助听器对高频声的放大效果减弱,导致听损人士听不到/s/、/th/、/f/等辅音。此时,就需要依靠移频技术来解决这一问题。

什么是移频技术

如果出现耳蜗死区的声音频率段无法有效补偿声音,该如何解决呢?要知道,高频可是言语中辅音的关键组成部分。重度、极重度高频听力损失患者由于重要高频信息的缺失面临巨大的聆听挑战,特别是在嘈杂环境中,因为理解语音很大一部分声音位于3000Hz及以上,就像“水(shuǐ)”和“锤(chuí)”,恐怕都无法分辨,言语分辨率就会变得很差。

那么,解决方案是什么呢?就是把耳蜗死区的高频率声音,往低频率且有听力的区域“挤一挤”,这便是移频。

移频技术在上世纪90年代被推出。通俗来讲,它是将高频声信号转移到残余听力较好的中低频区域,以此提升对高频声音的感知与分辨能力。这就好比原本有10个小朋友要坐座位,但长条板凳只能容纳7个小朋友了,后面的3个小朋友只能往前挤一挤。移频技术能够为高频语音提供更为充足的增益,以此达成可听性,有助于提升语音理解水平。

三大类移频技术

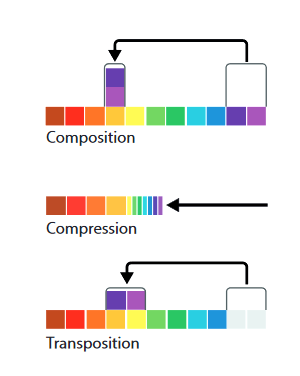

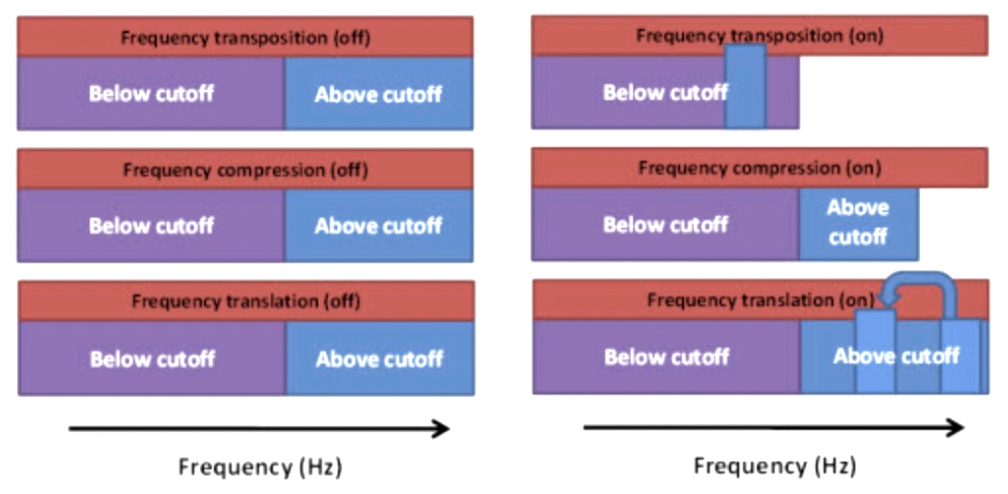

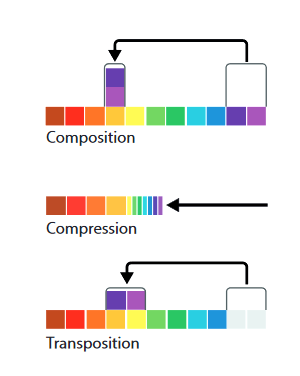

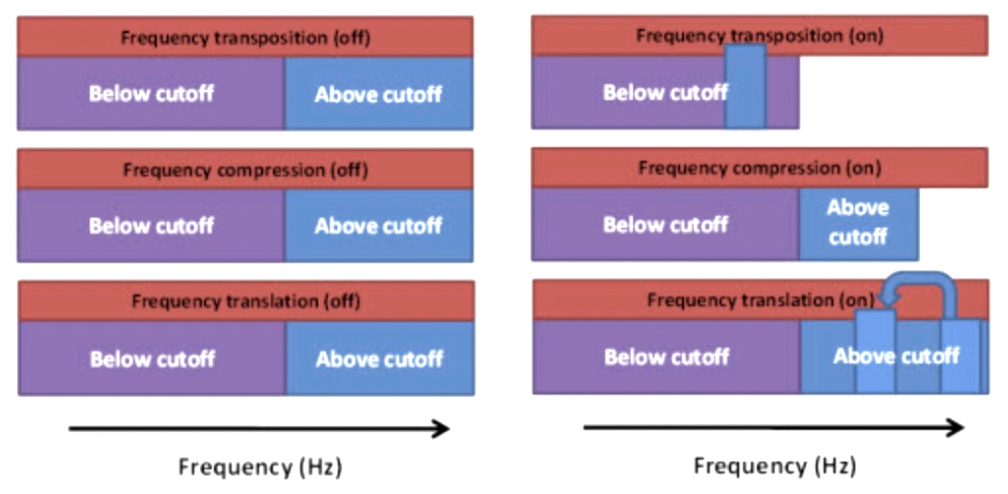

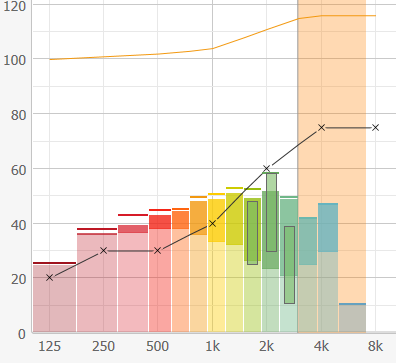

三种移频技术对频段的影响

目前各大助听器品牌均有自己的移频技术,不同品牌的移频技术名称及工作原理各有不同,唯听助听器中称为可听度扩展,在峰力助听器中称为高频重塑,在瑞声达助听器中取名频谱重组,而在奥迪康助听器则是移频新概念等。

无论如何命名,其最终目的都是希望将高频声信号转移到稍好的中低频去聆听,使得听障患者聆听到的声音更清晰更饱满。以下我们介绍三种助听器移频技术:

01

线性频率移转

是一种线性移频叠加技术,选择一个频率部分移动到一个更低的频率区间,它将高频能量的峰值在频率上线性转换一个或两个倍频程,并将其与未转换的低频带叠加。

02

频率压缩

分为线性频率压缩和非线性频率压缩。

线性移频技术,根据助听器佩戴者的听力损失情况,将无法通过一般压缩放大提供增益的频率范围进行线性移频。线性移频是将高频声音剪切粘贴至相对低频,使高频陡降和高频死区的用户重新感受到高频音。

非线性移频技术,这种移频技术是被移动频率先通过压缩变窄再进行移动,这样可以避免移动后的频率与原有的低频信号重叠而影响言语清晰度。压缩移频对高频的声音压缩至相对低频,高频补偿效果相较线性移频差一些。

03

频率平移

频率平移是一种自适应算法,因为它只有在检测到高频输入时才提供频率降低。

移频技术的效果与哪些因素有关?

移频技术的获益程度与诸多因素相关,大体上能够划分成两类:外因和内因。

所谓外因,指的是对声信号信息量起到决定作用的因素,具体涵盖以下方面:其一,言语声以及背景噪声;其二,移频技术的类型与参数设定;其三,患者耳蜗死区的状况。

而内因,则是指那些会对患者能否适应移频之后发生改变的言语声产生影响的因素,比如患者的选配年龄、听力损失时长、佩戴移频助听器的经验等等。

儿童的移频技术获益度是否更高?

相较于成年人,儿童要展现出和成人不相上下的言语识别能力,需要更宽的频率范围。按照这样的逻辑推理,很容易得出听障儿童在移频技术上的获益程度应该更高这一结论。然而在实际情况中,听障儿童和听障成人的致病原因、听力损失的时长,乃至所使用的验配公式都存在差异,二者难以进行比较。通常来讲,在临床方面,只要患者无法通过传统的助听手段获取足够的频率范围,便可以考虑采用移频技术,这与年龄并无关联。

使用移频技术对哪些患者获益度更高?

患者的高频听力越差,或许其获益程度越显著;患者的瞬时记忆能力越差,可能其获益程度越高。

移频技术在提高可听度的同时,不可避免地会对助听器的音质造成一定影响。所以,在设定移频技术时,要充分了解该助听器品牌移频技术的工作原理,寻找到可听度与助听器音质之间的平衡点。可以通过助听后评估、真耳分析测试、言语识别率测试等方式进行验证,也能依据对/s/、/sh/等高频音的辨别以及言语理解度的提升,对移频效果进行主观评判。

要用合理的期望值来看待移频技术,既不过分低估,也不夸大其效果。存在就有其可能性,多去尝试、多去感受,及时向验配师反馈情况,一定能够找到最适合自己的助听器补偿方式和参数设置。

杭州

杭州

EN

EN